Le 27 août 2025, une annonce de la CEDEAO a secoué le paysage sécuritaire ouest-africain et sahélien des pays de l’AES (le Mali, le Burkina Faso et le Niger).

Réunis à Abuja au Nigeria, les chefs d’état-major des pays de la CEDEAO ont donné leur accord pour la création d’une force de réaction rapide contre le terrorisme.

Cette brigade serait composée de 260 000 hommes et bénéficierait d’un financement annuel de 2,5 milliards de dollars pour lutter contre ce fléau qui mine larégion.

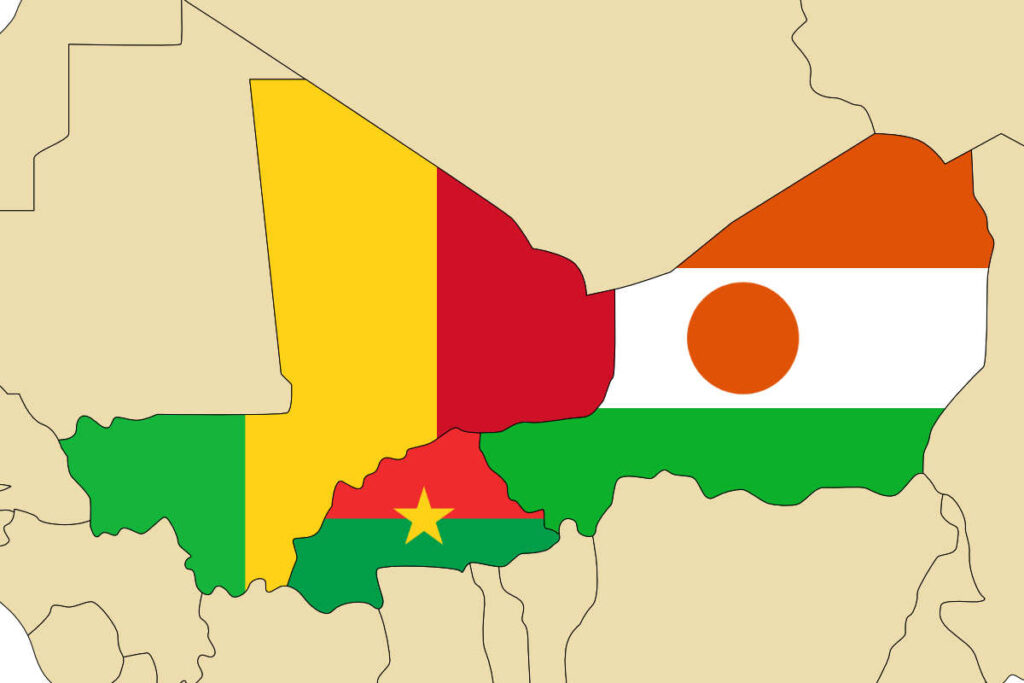

Cette décision, d’apparence stratégique et de bon sens, prend une dimension particulière lorsqu’on la place dans le contexte des tensions aiguës qui ont marqué les relations entre la CEDEAO et les pays de l’Alliance des États du Sahel (AES), à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger.

Depuis des mois, les deux entités se sont opposées. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont annoncé leur retrait de l’organisation sous-régionale en janvier 2024, une séparation devenue effective un an plus tard, en janvier 2025. Cette rupture, qualifiée d’« irréversible » par l’AES , semblait avoir mis fin à toute possibilité de dialogue. Cependant, l’analyse des dynamiques régionales montre qu’une menace commune peut parfois dépasser les désaccords politiques. La création de cette force antiterroriste pourrait être le signe du changement, réorientant l’attention de la CEDEAO vers une problématique que les pays de l’AES considèrent comme leur priorité absolue.

Le passé des tensions : le conflit comme toile de fond

Pour comprendre la portée de cette décision, il est impératif de se remémorer les événements récents. La rupture entre l’AES et la CEDEAO ne s’est pas faite sans heurts. Les trois États sahéliens ont justifié leur départ en accusant la CEDEAO de ne pas avoir su les épauler dans leur lutte contre les violences jihadistes, qui ont causé des dizaines de milliers de morts dans la région au cours de la dernière décennie. Selon l’Agence Anadolu, l’AES a même qualifié les mesures prises par la CEDEAO, notamment les sanctions, de « illégales, illégitimes, inhumaines et irresponsables ».

En outre, la formation de l’AES en septembre 2023 a d’abord été perçue comme un pacte de défense mutuelle, notamment pour se protéger d’une possible intervention militaire de la CEDEAO au Niger. La CEDEAO avait en effet menacé de déployer sa « force en attente » pour restaurer l’ordre constitutionnel après le coup d’État. Ces menaces, bien que jamais concrétisées, ont profondément exacerbé les divisions politiques. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont depuis lors concentrés sur leur propre stratégie de défense, qui comprend la création d’une force conjointe de 5 000 hommes pour combattre les groupes islamistes.

Le contexte sécuritaire rend ces tensions encore plus critiques. Le Sahel est aujourd’hui l’épicentre du terrorisme mondial, concentrant plus de la moitié des décès liés au terrorisme en 2024. Le Global Terrorism Index 2025 souligne que le Burkina Faso reste le pays le plus touché pour la deuxième année consécutive, tandis que le Niger a enregistré la plus forte augmentation des décès liés au terrorisme à l’échelle mondiale, soit une hausse de 94 % en 2024. Des pays comme le Mali sont également parmi les plus impactés. Les trois pays de l’AES sont ainsi en première ligne dans cette lutte.

Un virage de la CEDEAO

La décision de la CEDEAO de créer une nouvelle force est un signal fort. L’organisation semble désormais mettre l’accent sur la sécurité, le sujet principal de discorde avec l’AES. Cette approche pourrait être interprétée comme une reconnaissance de la validité des doléances de l’AES, à savoir que la menace terroriste doit être la priorité. En se concentrant sur ce problème commun, la CEDEAO retire la principale source de friction politique, à savoir la question des coups d’État, et propose une plateforme de coopération sur un point d’intérêt mutuel.

Cette réorientation est le résultat de plusieurs facteurs. L’échec des approches passées a servi de catalyseur. La CEDEAO avait déjà rencontré de nombreuses difficultés pour financer ses plans antiterroristes.De plus, l’échec du G5 Sahel, une autre force régionale, est une leçon pour tous. Ce regroupement militaire, qui incluait le Mali, le Burkina Faso et le Niger, a été sapé par un manque de financement effectif, de fortes divisions politiques entre ses membres et une confiance limitée des populations locales. Ces mêmes défis, notamment le manque de contribution des États membres, ont historiquement entravé les efforts de la CEDEAO elle-même. Le fait que la CEDEAO relance un projet de cette ampleur montre une volonté de ne pas répéter les erreurs du passé et de s’attaquer au problème de manière plus frontale. C’est une tentative de se repositionner comme un partenaire crédible dans la lutte contre le terrorisme, ce qui pourrait être un premier pas vers une collaboration pragmatique avec les pays de l’AES.

Les preuves d’une telle coopération existent déjà. Selon l’Agence Anadolu, un communiqué conjoint datant de mai 2025 révèle que l’AES et la CEDEAO se sont rencontrées à Bamako et sont « convenues de l’urgence de travailler à créer les conditions nécessaires à une coopération efficace dans la lutte contre le terrorisme ». Cette entente, sur fond de préoccupations sécuritaires communes, montre que le dialogue, malgré la rupture, n’a jamais été complètement interrompu. La nouvelle force de la CEDEAO pourrait être la matérialisation de cette volonté de coopérer.

Défis et scepticisme des experts

Malgré ce potentiel de rapprochement, le projet fait face à des obstacles significatifs et suscite le scepticisme de plusieurs experts. Dicko Abdourahamane, enseignant-chercheur, a exprimé son doute quant à la capacité de la CEDEAO à tenir ses promesses, citant des difficultés financières, institutionnelles et structurelles. Un autre expert, Emery Owolabi, a également émis des réserves, rappelant que de nombreux États membres ont du mal à honorer leurs contributions régulières, que ce soit à la CEDEAO ou à l’Union africaine. Le manque de financement a d’ailleurs été la principale faiblesse des plans antiterroristes précédents de la CEDEAO. De plus, l’échec du G5 Sahel, en partie dû à des promesses de dons non honorées, reste un exemple d’avertissement pour tous les projets de ce type en Afrique de l’Ouest.

Une autre préoccupation est la potentielle duplication des efforts et la concurrence pour des ressources déjà limitées. En effet, l’AES est déjà en train de développer sa propre force de 5 000 hommes pour la lutte contre le terrorisme. En parallèle, elle met en place de nouvelles institutions, notamment une banque d’investissement et de développement, un parlement commun et un passeport confédéral. Ces initiatives montrent la volonté de l’AES de gagner en indépendance vis-à-vis des anciennes structures régionales. L’existence de deux forces distinctes, l’une de la CEDEAO et l’autre de l’AES, pourrait compliquer les opérations, entraver la coordination et affaiblir les deux initiatives. Les experts craignent une « concurrence pour des ressources et des moyens financiers déjà limités », ce qui pourrait en fin de compte ne profiter à personne.

Vers un rapprochement pragmatique

En fin de compte, la décision de la CEDEAO, malgré les doutes légitimes, peut être perçue comme un pas dans la bonne direction. Elle témoigne d’une reconnaissance de la menace sécuritaire comme une préoccupation régionale majeure, un point que l’AES a toujours mis en avant. Plutôt que de s’enfermer dans un conflit institutionnel, les deux entités semblent forcées de s’engager dans une coopération pragmatique face à un ennemi commun. La nouvelle force de la CEDEAO pourrait devenir ce point de convergence, à condition qu’elle parvienne à surmonter les obstacles financiers et la méfiance historique. Le fait que les dirigeants de l’AES et de la CEDEAO se soient déjà mis d’accord pour coopérer dans la lutte contre le terrorisme, même après le retrait, est un signe d’espoir.